![股票自己配资流程详解 [南行星光·发展共研]埃塞俄比亚博士毕业生Endalkachew Sime: 工业园区研究与南南合作思考](/uploads/allimg/250803/031I55Z1092K.jpg)

股票自己配资流程详解

股票自己配资流程详解

[编者按]

“南行”,是一条承载着希望与使命的奋进之路。它指向广袤的全球南方——这片充满活力与挑战的土地,汇聚着人类发展的最迫切需求和最宏大愿景。北京大学南南合作与发展学院致力于分享中国和发展中国家治国理政经验,为广大发展中国家培养政府管理高端人才。一批批南南学院毕业生带着在北大沉淀的知识、开拓的视野与深厚的情谊,在各自国家或国际组织的关键岗位,投身发展的第一线,成为照亮前路的点点“星光”。

在南南学院即将成立10周年之际,国家发展研究院组织青年学子对话南南学院毕业生群体,带着共同的发展之问,开启这段跨越理论与实践边界、连接本土经验与全球视角、融汇国内外青年智慧的深度“共研”之旅。

EndalkachewSime是北京大学南南合作与发展学院2025届发展经济学博士毕业生,来自埃塞俄比亚。他拥有二十余年发展实践经验,长期致力于推动工业化和私营部门发展。自2006年起,Sime先后担任埃塞俄比亚纺织制造企业GulleleGarmentS.C.总经理、埃塞俄比亚纺织与服装制造商协会秘书长,以及埃塞俄比亚工商会及行业协会联合会副秘书长、秘书长。2019年,Sime在联合国开发计划署担任联邦规划与发展委员会高级经济顾问,2020—2022年期间Sime出任埃塞俄比亚规划与发展部国务部长,负责国家发展项目评估工作。2022年,Sime来华攻读博士学位,在导师傅军教授指导下研究非洲工业园区建设与“去工业化”问题,其博士论文荣获“2025年北京大学保平非洲研究优秀论文一等奖”。博士毕业后,他将重返埃塞俄比亚政府,继续参与国家政策制定,并致力于推动全球南方国家间更具实效的合作。

Sime在北京大学

“一个务实的乐观主义者”:与中国式发展的相遇

在被问到如何用一句话来介绍自己时,Sime沉思片刻,回答道:“我是一位务实的乐观主义经济学家。”这是他在二十年发展工作中逐步形成的理念。在他看来,真正有效的改革既需要清醒务实的判断,也离不开对未来的坚定信心。

Sime选择来华攻读博士并非偶然。长期在埃塞俄比亚政府与产业一线工作,使他深刻理解埃塞俄比亚经济的结构性挑战,也促使他不断寻找可对照的发展路径。早在2004年访问中国时,他就察觉到埃塞所面临的诸多难题与中国发展的早期阶段存在许多相似之处。这种“提前二十年”的相似性,使他将目光聚焦于中国的发展路径——尤其是由林毅夫教授提出的新结构经济学,并希望更系统地理解其背后的政策逻辑与制度演进。“南南学院是全球南方国家的汇聚地,”他形容道,“也是我理解中国经验与南南合作的理想场所。”最终,他选择在这里开启博士学习,也由此展开了他在中国的深入学习与思考之旅。

Sime获得“2025年北京大学保平非洲研究优秀论文一等奖”

非洲工业化的困境与路径:从实践走向研究

Sime的博士研究聚焦于“工业园区”,这一选题源于他在长期发展实践中反复思考的现实困境。尽管近年来埃塞俄比亚经济增速高于撒哈拉以南非洲平均水平,但工业部门在GDP中的占比却仅约5%。在Sime看来,非洲并不缺乏工业化所需的关键要素:自然资源丰富、土地广袤、劳动力充足,甚至埃塞俄比亚拥有全球最低的工业电价之一,然而现实却呈现出“去工业化”的趋势。

基于这一矛盾,他将研究重心投向工业园区,并将埃塞与越南进行对比——两国几乎在同期启动工业园建设,但如今,越南已建成300多个工业园,工业部门占GDP比重接近三分之一。这一反差促使Sime意识到,工业园不能仅被理解为单一的基础设施项目,而应被视为一个完整的营商生态系统。“一个好的工业园应是一个高度协调的政策空间。”他强调,园区的核心在于整体营商生态系统的设计:“从土地审批、金融服务到供应链整合——拉链厂应与成衣厂相邻,农民也必须与加工企业建立紧密联系。”

在中国的实地调研中,Sime发现了若干具有推广意义的经验。在西安,他深入研究当地的创新生态系统:1.5万家科技企业、1.9万家中小企业依托中欧班列物流网络实现协同发展。他总结出对埃塞经济特区建设具有借鉴意义的三大要素:高校与科研合作、铁路与公路的高效连接能力,以及中小企业间的价值链整合。在经济领域之外,他也收获了意想不到的启发。观看西安大型演出《秦俑情》时,舞台运用全息影像与互动叙事的艺术手法,使他联想到国家认同如何通过文化表达得以凝聚与重塑。他说:“就像埃塞俄比亚的阿杜瓦胜利一样,统一的国家叙事与认同感,也能成为推动基础设施建设、文化发展与社区融合的政策资源。”

面对当今全球制造业技术快速进步的趋势,Sime也回应了一个关键问题:当机器人和人工智能变得越来越普及,发展中国家还能靠低成本劳动力来吸引外资吗?Sime回答到,在他看来,劳动力并不是发展中国家唯一的比较优势。原材料供应、清洁能源、区域市场准入、人口结构,这些因素依然在全球价值链中扮演着关键角色。同时,虽然智能制造技术已在一些国家加速普及,但对大多数非洲国家来说,这种转型可能还未到来。“我们仍有一段窗口期,利用现有的劳动力和资源参与全球制造。”他强调,政策必须具备动态调整的能力,“不同的产业需要因地制宜的技术路径。智能工厂不仅是威胁,也可能是机遇,只要能推动有战略性的技术引进与劳动力培养,非洲仍有机会夯实自身的工业基础。发展政策最关键的是不断调整与再校准。”

优先事项:让中非合作更有“实践感”

在中国读博期间,Sime始终坚定自己的优先事项——深入理解并推动中非之间深度、务实且富有温度的合作。“对我而言,我职业生涯接下来的重点,就是推动中非之间的合作。”

南南合作对Sime来说,不只是发展理论,更是他正在参与的现实。在南南学院,他与来自70多个发展中国家的同学共学共议,深入参与中非发展议题的课堂讨论,并有机会与林毅夫教授等中国发展经验的重要建构者直接交流。“来自发展中国家之间的平等交流,是最宝贵的部分,”他说,“我们面临的挑战可能时间不同,但本质非常接近。”课堂之外,Sime的实践也从未停止。他在《ChinaDaily》发表多篇关于非洲经济与中非合作前景的文章,受邀在多个会议上发言,调研走访超过二十座中国城市。在山东高密,他看到人工智能用于禽类疾病控制、自动化程度高达98%的智慧养鸡系统,这使他深受启发并提出将“一带一路”农业科技模式引入埃塞俄比亚的建议。在2024年鲁村论坛上,他提出以社区为基础的生态旅游思路。此外,他也积极参与服务工作,担任世界乡村旅游理事会非洲分部主席,并在中国人民大学国际组织治理研究院担任高级顾问。

Sime在邢台青商会发表演讲

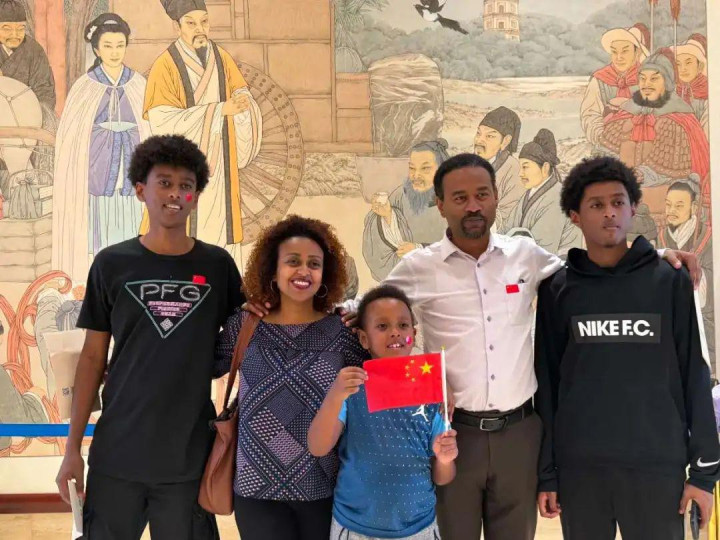

回望在中国的三年,Sime说,最特别也是最值得纪念的决定,是在博士期间把家人接到中国共同生活。对他来说,这不仅是一段珍贵的家庭记忆,更是一种身体力行的中非交流方式。“我希望家人也能像我一样,亲身体验中国的发展和文化。”带着孩子远渡重洋,来到一个语言和生活环境都全然不同的国家,这并不轻松,但这段跨文化的陪伴与生活,也成为一家人共享的成长经历。“我们一起经历了一些冒险的事,也带着不同的视野回家。”他还特别强调,中非之间的理解不能依靠空泛的口号,而要依靠一段段具体的、真实的生活与交往去建立。他不喜欢用“文化差异”来概括跨国交往的挑战:“真正重要的是找准那些理念一致、目标相近的人,不可能和所有人都成为朋友,但只要你方向清晰,就总会遇见志同道合的人。”他说:“我很幸运,在中国遇到了很多这样的人。”

Sime(右二)和家人在中国

给未来同学的建议:带着问题来共创

回顾在中国的三年,Sime给未来来华学习的非洲学生提出两个真诚的建议:一是要积极参与本地生活,通过开放的交流与互动,深度体验中国文化,丰富在华经历并拓展视野。二是“要带着问题来共创”。他特别强调,学习的真正价值在于能否将所学知识和经验“情境化”地应用回自己的国家。“中国的经验不能直接照搬,我们要有能力把它‘翻译’进非洲的语境里。”在他看来,真正有意义的南南合作,依赖的不是模板式的移植,而是一种基于“对照思维”和“实践导向”的探索——理解他国经验、回应本国需求,这样才能走出自己的发展道路。

作为一位务实的乐观主义者,Sime不仅用博士研究努力破解非洲工业化的困境,更用亲身实践诠释了南南合作的精髓——在对照中学习,在共创中前行。他的旅程证明,发展的答案要注重“翻译”:将中国经验转化为非洲语境,让政策动态调整适应技术变革。期待未来能有更多南南学子“带着问题来共创”,形成全球南方携手崛起的行动实践,照亮人类发展的更广阔图景。

协调:国家发展研究院团委、南南学院办公室

图片来自受访者本人、南南学院办公室股票自己配资流程详解

嘉正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。